L’église abbatiale de style roman, commandée par Guillaume de Tancarville en 1114, et achevée trente ans plus tard, domine les jardins, dont les fonctions à l’époque médiévale étaient de nourrir, soigner, éduquer, fleurir les cérémonies, favoriser la méditation en donnant à y voir une image du Paradis…

Les moines bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, fondée en 1618, transforment à partir de 1659 l’espace initial morcelé en plusieurs jardins clos en un grand jardin de 4ha, d’inspiration française sobre et d’ambiance italienne avec ses terrasses. Il s’agit d’impressionner, à l’image du Grand Siècle, en matérialisant la Contre-Réforme, tout en gardant une simplicité propre à l’état religieux. Ainsi les Règles communes et particulières pour la congrégation de Saint-Maur de 1663 nous renseignent sur l’état d’esprit qui prévaut : le jardinier ne fera point de parterre à la mode des séculiers qui ressentent le faste et la vanité, mais à simples carreaux ou autres formes convenables à la simplicité et modestie religieuses…. Et d’ajouter …dans les compartiments et bordures de laquelle il pourra marquer quelque mystère de la Passion ou chose semblable. Nous voilà prévenus : pas de fioriture, un peu de religieux, mais du rendement, car il faut nourrir le monastère été comme hiver, et produire pour d’autres.

Les Mauristes aménagent des terrasses, dont les murs de soutènement accueillent des arbres en espaliers. En bas, les carrés de potagers, et sur les terrasses supérieures de vastes vergers. Une grande allée centrale est ornée d’un bassin pourvu d’un jet d’eau, alimenté par une pompe qui remplissait une citerne « d’une capacité d’environ trois cents tonneaux ». Cette allée mène à un Pavillon des Vents, malheureusement détruit après la Révolution. Le décret du 13 avril 1790 ordonne la suppression des communautés religieuses. Les bâtiments de l’abbaye sont vendus le 6 août 1791 à un marchand teinturier de Rouen. L’église est sauvée un an plus tard en devenant le siège de la paroisse de Saint-Martin ; mais le grand bâtiment des Mauristes est transformé en filature, qui périclite, amenant à sa destruction en 1822. La salle capitulaire est sauvée de justesse grâce à son rachat en 1823 par le département de la Seine-Inférieure, alerté par des érudits locaux. Le reste des bâtiments est converti en logis de ferme. Les jardins retournent à l’état de champs, le système d’irrigation ne fonctionne plus.

En 1954 est fondée l’ATAR, Association Touristique de l’Abbaye Romane, qui œuvre pour la valorisation de l’abbaye Saint-Georges. S’agissant de l’emplacement des anciens jardins, le Département de Seine-Maritime, sensibilisé à leur renouveau, acquiert les terrains en 1980 et en confie en 1987 la gestion pour 30 ans à l’ATAR. Cette dernière prend alors conseil auprès du paysagiste belge expérimenté René Pechère, et auprès d’un jeune paysagiste de l’époque, aujourd’hui de renom, Louis Benech. En cohérence avec les attendus de la charte de Venise (1964) et de Florence (1981) qui précisent que la restauration doit se fonder « sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques », il est décidé de recréer les jardins dans leur état de la période mauriste, à partir de deux illustrations du XVIIème siècle, tirées du Monasticon Gallicanum, œuvre du bénédictin Michel Germain, collection de 168 planches gravées de vues topographiques représentant les 147 monastères de la congrégation de Saint-Maur. Ces illustrations sont complétées par un dessin de Louis Boudan de 1700, ainsi que par un plan terrier du XVIIIème siècle. Les jardins vont ainsi retrouver progressivement leur lustre passé.

L’ATAR confie leur restauration à Dominique Moufle, architecte en chef des Monuments historiques. Ce dernier élabore un projet à partir de l’ébauche de plan réalisée en mars 1988 par René Pechère, et d’une ébauche complémentaire réalisée en octobre 1991 par Louis Benech avec l’appui du paysagiste Roger Gibet. Les fouilles archéologiques entreprises dès 1978 sous la direction de Jacques Le Maho permettent de compléter les données graphiques pour documenter cette époque.

En juillet 1992, le plan projet de Dominique Moufle est validé. Les travaux lourds peuvent commencer, d’abord en restituant les éléments minéraux et architecturaux, dont les terrasses. Puis à partir de 1998, en réalisant les premières plantations.

Ainsi sont recréés quatre niveaux principaux qui s’organisent autour d’un axe central fleuri aboutissant au Pavillon des Vents, reconstruit.

-Le potager, élément central du jardin vivrier, est planté de légumes anciens tels que choux, panais, fèves, arroches, auxquels viennent s’ajouter des légumes plus récents venant des Amériques : pommes de terre, tomates, concombres. Les plantes médicinales et les fleurs viennent compléter les cultures en place. Outre leur aspect décoratif, ces dernières participent à la protection contre les parasites, comme la capucine ou l’œillet d’Inde.

-Le verger, lui, contient une cinquantaine de variétés anciennes ou locales. Des poiriers tout d’abord, fruit typique du XVIIème siècle, comme la variété ancienne Louise-Bonne d’Avranches. Ils sont également palissés le long des carrés du potager. Puis on trouve des pruniers (mirabelle, quetsche, Reine-Claude), et bien sûr des pommiers à cidre et à couteaux. On peut citer parmi ces derniers quelques variétés locales anciennes comme la Reinette de Bihorel, la Reinette de Dieppedalle, le Pigeonnet de Rouen ou encore la Belle du Havre, qui a la faveur de Serge Conreur, le chef-jardinier qui veille avec passion sur son jardin depuis 2004. Les différents types de taille sont pratiqués, et exposés dans un but didactique. L’ensemble est complété par des cognassiers, des néfliers, des figuiers normands et des fruits à coque.

-A l’étage supérieur, les parterres en pelouses sont bordés d’ifs taillés en cônes et contiennent des rangs de vigne, culture qui s’est développée au Moyen-Age avec le christianisme.

-Enfin, tout en haut, les bosquets plantés de charmes complètent l’ensemble. On y jouit d’une vue exceptionnelle sur toute la vallée et ses marais. Un visiteur ailé qui viendrait à se poser sur ce point haut saisirait d’un seul regard le dialogue esthétique que les jardins entretiennent avec les bâtiments abbatiaux, l’ensemble étant posé dans un horizon de quiétude intemporelle.

La vie des jardins ne s’arrête pas là. En 2004 est créé le jardin des Senteurs, dans l’ancien jardin du sacristain. Les plantes à parfum déploient leurs arômes dans ce lieu intime, chaud et lumineux, blotti au Sud le long des pierres de l’église abbatiale. On y rencontre l’iris de Florence, ou encore la plante cacahuète (Melianthus major). Cette petite partie des jardins, qui est avec le potager l’espace le plus apprécié des visiteurs, a été remaniée en 2023. On y trouve, autour d’une ancienne vasque de fonts baptismaux devenu fontaine, près de cent-soixante variétés de plantes odorantes, qui exhalent leur fragrance soit par la fleur, comme la rose de Damas, la glycine, l’osmanthe ou la pétasite des Pyrénées, ou par le feuillage : Caryopteris, sauge, Geranium macrorrhizum… La partie centrale du jardin est à dominante blanche, dans une recherche esthétique. Comme partout les bordures de buis sont attaquées, et leur remplacement à terme doit être envisagé.

L’espace initialement dédié à la vigne se développe, avec le concours d’un vigneron, Edouard Capron, qui veille aujourd’hui sur près de 1.000 pieds. On y trouve deux cépages de cuve, Chardonnay et Pinot Meunier, et des raisins de table, Chasselas doré et muscat de Hambourg. Cette culture reste cependant délicate en cet endroit, le terrain étant plutôt sableux, avec quelques aplats d’argile et de marne, fruit des bouleversements issus des terrassements lors de la recréation des jardins.

Puis, dans un esprit didactique et ludique voulu par le Département et l’ATAR mais s’écartant de la fidélité historique du jardin Mauriste, il est créé en 2008 un labyrinthe en partie haute, composé de 626 ifs communs (Taxus baccata), taillés une fois par an, ainsi qu’une collection de cadrans solaires répartis dans les jardins, qui offrent différents types de lecture.

A l’entrée des jardins, Serge Conreur a créé avec bonheur en 2017, un parterre de gazon au milieu des arcades végétales créées entre 2003 et 2006 pour matérialiser l’ancien cloître disparu. L’ensemble permet au visiteur qui entre en longeant la roseraie qui l’entoure d’entrer plus rapidement dans l’esprit des jardins qu’il vient découvrir.

En 2018 et 2019, 450.000 bulbes à floraison printanière, essentiellement des narcisses et quelques crocus, ont étés plantés sur les talus et les pelouses, créant un tapis éclatant en avril.

En 2024, diverses céréales comme le blé, le seigle, le triticale et le maïs complètent la diversité des cultures, le long du mur Nord, en lien avec une exposition photographique sur les graines d’hier et d’aujourd’hui.

Le jardin, c’est avant tout une histoire de personnes et de transmission des savoirs. Pour réaliser l’entretien quotidien et le renouvellement des plants, Serge Conreur dirige un chantier d’insertion, en partenariat avec la Maison des Jeunes et de la Culture de Duclair, dans le cadre d’un parcours professionnalisant. Il permet à des jeunes et moins jeunes de passer deux années d’apprentissage rémunérées. Une douzaine d’équivalents temps plein travaillent sur le site.

Le passage en Zéro chimique a eu lieu dès 2008, mais l’équilibre reste difficile et nécessite une attention de tous les instants. Un document de suivi permet d’avoir une vue complète de l’état sanitaire de chaque arbre et de programmer sur plusieurs années les remplacements.

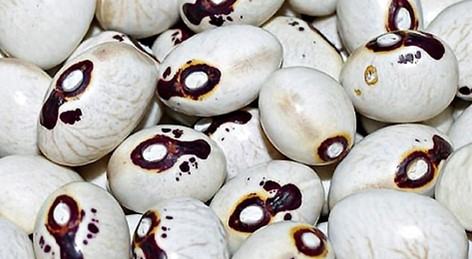

Côté coups de cœur, chacun peut avoir les siens. Pour Serge Conreur, ce sont les Larmes de Job (ou graines chapelets) et les haricots Saint-Sacrement (présentant des taches en forme d’ostensoir…).

Après une visite en juillet 2020 du jury en charge du label Jardin remarquable, la DRAC avait, en avril 2021, émis un avis défavorable à son renouvellement. Le Département, qui avait repris le site en gestion directe le 1er janvier 2018, réagit en élaborant un projet scientifique et culturel ambitieux, couvrant la période 2020-2025. Cet engagement a permis de retrouver le label Jardin remarquable début 2023.

Ce projet est conduit avec passion et rigueur par Marie-Laure Sucré, directrice des jardins de l’Abbaye, en lien avec Thierry Hay, référant technique en charge de l’ensemble des jardins du Département. Tel un manifeste pour l’avenir du site, le document aborde bon nombre de points liés à la partie minérale, mais prévoit aussi de restructurer une partie des plantations pour mieux en maîtriser l’aspect et les contraintes, comme la taille des tilleuls de pourtour ou encore la place trop importante prise par certains arbres du verger plantés vers l’an 2000. L’état sanitaire des arbres fruitiers fait partie des sujets de réflexion, les poiriers notamment. Certains sont atteints par la maladie du plomb parasitaire. Faudra-t-il les remplacer et par quoi ? Le parterre de lavande, plante peu représentative de la Normandie, est-il à conserver ? Le projet aborde tous ces thèmes et bien d’autres comme l’accès et les circulations. Il faut saluer ce travail qui constitue une feuille de route documentée et précise pour les années à venir, dans la recherche d’un équilibre collaboratif entre la commune, la paroisse affectataire de l’église abbatiale et le Département, pour l’accueil des 30.000 visiteurs annuels.

Pour concrétiser les transformations et améliorations à venir, il a été fait appel à une équipe composée de Pierre Bortolussi, architecte en chef des monuments historiques, et de Jean-Baptiste Duchêne, concepteur-paysagiste belge spécialiste des jardins historiques, qui va en particulier réfléchir au renouveau de l’axe central.

La restitution des jardins s’est progressivement accompagnée d’une vision prospective globale pour ce lieu de mémoire, mais aussi lieu vivant du XXIème siècle. En dépassant la simple déambulation entre les parterres de fleurs ou de légumes d’un jardin nourricier par l’ajout d’une proposition culturelle et artistique à travers le thème des jardins, le Département souhaite fédérer les publics divers autour de moments de convivialité, comme la Fête annuelle des Plantes au printemps, ou celle des Récoltes en automne. Des rencontres du savoir ouvrent des réflexions sur la façon de se nourrir, sur l’utilité des plantes. Des expositions à thème sont présentées, comme celle sur les couleurs des plantes indigènes, rendant hommage au chimiste rouennais Louis-Alexandre Dambourney. On trouve cette volonté de surprendre jusque dans les couleurs des légumes, Serge Conreur ayant composé le potager de 2023 avec des couleurs froides, et en 2024 avec des couleurs chaudes. Volonté aussi de suivre l’actualité : l’exposition Performances extraordinaires pour des plantes ordinaires (29 juin-22 septembre 2024) est un clin d’œil à l’année des Jeux Olympiques.

Dans cette optique de développement, Claudia Poret, jardinière-médiatrice, travaille depuis 2020 aux côtés de Serge Conreur et Marie-Laure Sucré pour diffuser vers les plus jeunes la connaissance et le respect des jardins, à l’occasion de visites et d’ateliers.

Ainsi, la petite graine semée avec l’ATAR en 1988 a bien poussé, ce qui ne peut que réjouir son actuelle présidente Mireille Guérin, par ailleurs présidente des Abbayes de Normandie.

Ces jardins pas comme les autres sont devenus le support d’une activité beaucoup plus large, en lien avec l’attractivité régionale : le Parc des boucles de la Seine, la Vallée de fruits, la Route des abbayes…. Les jardins de Saint-Georges font partie de l’Association des Jardins potagers et fruitiers de France. Ils illustrent le caractère spécifique des jardins vivriers d’abbaye.

La volonté de faire vivre le site sans le dénaturer, de l’ancrer dans la vie du plus grand nombre, de favoriser une vie collective autant qu’une réflexion individuelle sur le vivant, est assurément un gage de longévité et un bel hommage rendu aux humbles jardiniers-moines de Saint-Maur.

Texte : Jean-Christophe Collonnier. Photos : Département de Seine-Maritime / Serge Conreur

L’Abbaye Saint Georges de Boscherville, à Saint Martin de Boscherville, est à 10 kilomètres à l’Ouest de Rouen. Elle est, ainsi que les jardins, très largement ouverte au public. Renseignements sur le site : www.jardinsdelabbayesaintgeorges.fr